探索「塩糖萬里橋圳」石碑之謎

作者:許玉欣,日期:2024年11月21日

2024年夏秋兩季多颱連續侵襲,颱風能帶來雨量,同時也能造成無數災害,過往水利設施常因颱風而遭致損毀,但大自然的力量往往超越想像,這一次竟帶來了「意外之圳」!10月底花蓮萬里溪在康芮颱風挾帶的豪雨沖刷下,河床被刷深,無意之中,讓沉睡於河床深處的百年老圳--「塩糖萬里橋圳」甦醒。

於鳳林工作站轄內萬榮圳進水口往前走約1分鐘處,石碑在雨水沖刷下顯露一角,11月初經當地人士發現、熱心挖掘,已見石碑上刻有「塩糖萬里橋圳」字樣,後方註有日期昭和15年(1940)5月,見下方圖1。 循此線索,僅僅6字的「塩糖萬里橋圳」,帶領我們重回百年前的花蓮水利開發史。

圖1:康芮颱風過後,河床刷深,百年老圳「塩糖萬里橋圳」石碑撥泥見日

照片提供:農田水利署花蓮管理處

是圳名,也是地名的「萬里橋」

「萬里橋」其實是曾存在於花蓮鳳林一帶的地名,根據大正6年(1917)9月總督府府報,將花蓮港廳下增加「萬里橋村」地名, 同年可見將原名馬里勿尋常小學(林田村),改名為萬里橋尋常小學校(萬里橋村)之例, 可知「萬里橋」的舊地名應為「馬里勿」。依2005年《臺灣地名辭書(卷二)花蓮縣》所述,「馬里勿」一詞指上坡,該地有一社名為馬利巴西(Malibasi),日文寫為マリバシ,而因興建東部鐵路時該地曾築有一鐵橋,以近音稱之為「萬里橋」(まりんばし),橋下之溪則稱之萬里溪(又稱馬里勿溪、萬里橋溪),戰後萬里橋改稱為長橋。 由此可知,此「萬里橋圳」必與萬里溪流域有關,而「塩糖」二字更是追尋「萬里橋圳」身世之謎的關鍵線索。

追尋「塩糖」,一頁花蓮開發史

所謂「塩糖」二字,可不是單純形容口感上的鹹甜滋味,而是正經八百的公司名稱,它其實是日治時期「鹽水港製糖株式會社」的簡稱。話雖如此,但它的確與製造甜味的「糖業」有關。該社最早為明治36年(1903)由臺南富商王雪農等臺灣人成立,後因資金缺乏,明治 40 年(1907)改組並由安部幸兵衛、荒井泰治等人收買。可是這原本立基於臺南「鹽水港」的會社,看似與花蓮八竿子打不著,又為何會出現在這裡,甚至雕刻在石碑之上?

循著線索繼續爬梳。大正3年(1914)鹽水港製糖株式會社合併了臺東拓殖製糖株式會社,而這臺拓製糖其實與早期拓殖東臺灣的賀田組 密切相聯,其前身為明治43年(1910)賀田金三郎、荒井泰治、慎哲等人合組臺東拓殖合資會社(以荒井泰治為社長),該社繼承賀田組於花蓮之事業,於大正元年(1912)再改組而成臺東拓殖製糖株式會社。 鹽水港製糖株式會社合併該會社後,改名為「鹽水港製糖拓殖株式會社」, 從會社名稱所冠上的「拓殖」兩字,明示該社著手展開的東部臺灣事業,同時也代表接手賀田組於花蓮的部分拓殖事業,並逐步於花蓮地區發展。 由此,重回百年前的花蓮大地,連結了石碑上「塩糖」與花蓮間的故事。

百年萬里橋圳之謎

1902年總督府公布「糖業獎勵規則」,在鼓勵新式糖業發展下,獎勵金包含了「灌溉費、排水費」,甚至如因栽培甘蔗所需灌溉排水事宜時,能無償提供官有地。 也因此,有部分日治時期灌溉埤圳的設立、改修也與新式糖業會社有關,而這塊石碑的主角「萬里橋圳」亦是如此而誕生。

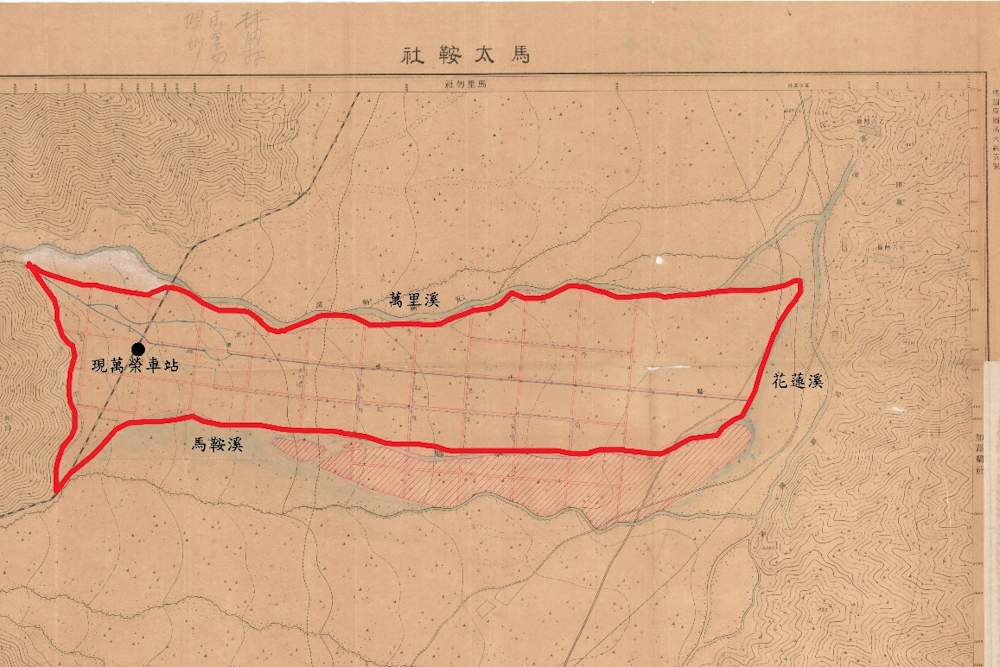

根據日治時期《總督府公文類纂》,鹽水港製糖株式會社(下稱鹽糖)於大正5年(1916)即向總督府提出埤圳開鑿申請,最初請願書上埤圳名稱為「馬里勿圳」,該埤圳以馬里勿溪(今萬里溪)為水源,申請目的註明為灌溉鹽糖於馬里勿農場之甘蔗園。大正6年(1917)年取得總督府許可,並於同年完工。而後因地名改正之故,公文上該埤圳直接被更名為「萬里橋圳」,農場則為「萬里橋農場」, 根據請願書所標示之萬里橋圳灌溉範圍,約在萬里溪與馬鞍溪之間,右至花蓮溪為止,參考下方圖2。

圖2:萬里橋圳灌溉位置圖

資料來源:「塩水港製糖株式會社出願埤圳新設工事竣工ノ件」(1918-09-01),〈大正七年臺灣總督府公文類纂永久保存第九十一卷土木〉,《臺灣總督府檔案.總督府公文類纂》,國史館臺灣文獻館,典藏號:00002873001。(國史館臺灣文獻館提供)

說明:圖片內上溪流所標示的瓦納納溪有誤,應為萬里溪(過去稱馬里勿溪、萬里溪);圖中紅線、黑色文字及黑點為筆者註記。

大正5年(1916)11月《臺灣日日新報》指出一則有關馬里勿農場的水利工事「鹽水製糖支店馬里勿農場其開墾目的已達,本期大種甘蔗,成績甚好,該農場一端接馬里勿溪,雖施水利工事,因本年其溪多出水(註:可能指漲水),此施設工事外,有新被浸水者,近遂為其補助工事,若此設備完成,該農場必為東部最優蔗園也。」 ,雖新聞未指出埤圳之名,但由於時間、地點相近,推測可能是指馬里勿圳水利工事,即後來於大正6年(1917)完工的萬里橋圳。

鹽糖大正3年(1914)合併東拓製糖後,本店所在地即以南部新營庄鹽水港製糖會社為主,支店則為花蓮港廳花蓮港街, 並大力開拓花蓮糖業事業。根據大正13年(1924)《東臺灣研究叢書 第三編》一書針對鹽糖花蓮港製糖事業之調查,可見其下事業包含壽工場、大和工場;農場則為北埔農場、壽農場、鳳林農場、萬里橋農場、大和農場、瑞穗農場;灌溉排水設施則有大和圳、萬里橋埤圳、鳳林圳、木瓜圳、北埔圳、北埔排水路等。從該書史料中可見萬里橋埤圳幹線為5,160間(約9,381公尺)、支線2,997間 (約5,449公尺),灌溉面積240甲。另根據下表1,有關昭和4年(1929)至昭和15年(1940)間總督府認定外埤圳(私埤)調查資料,可粗略瞭解萬里橋圳各時期區劃及灌溉面積。

|

萬里橋圳各時期區劃及灌溉面積 |

||

|---|---|---|

| 年份 | 區劃/埤圳名 | 灌溉面積(甲) |

| 1929 | 鳳林區/萬里橋圳 | 137 |

| 1930 | 鳳林區/萬里橋圳 | 238 |

| 1931 | 鳳林區/萬里橋圳 | 238 |

| 1932 | 鳳林區/萬里橋圳 | 238 |

| 1933 | 鳳林區/萬里橋圳 | 238 |

| 1935 | 鳳林區/萬里橋圳 | 175 |

| 1936 | 鳳林區/萬里橋圳 | 175 |

| 1937 | 鳳林庄/萬里橋圳 | 175 |

| 1938 | 鳳林庄/萬里橋圳 | 175 |

| 1939 | 鳳林庄/萬里橋圳 | 175 |

| 1940 | 鳳林街/萬里橋圳 | 175 |

表1:日治時期認定外埤圳(私埤)調查資料(時間1929-1940年) 資料來源:內務局土木課,《臺灣總督府內務局主管土木事業統計年報》(臺北:內務局土木課,1932-1942)。

說明:

1.1929年以前目前未見個別認定外埤圳之調查資料。

2.1934年並未有認定外埤圳個別灌溉資料。

3.1940年後認定外埤圳中已無萬里橋圳資料,推測可能原因為已納入水利組合中。

現已知大正6年(1917)完工的萬里橋圳,是為鹽糖會社所申請,為使灌溉萬里橋農場甘蔗園所用。水圳的身世之謎隨著線索逐漸清晰,但仍有令人困惑的疑點,也就是目前所發現的石碑,明確的標示出日期為昭和15年(1940)5月,與先前史料顯示出的完工日期差之甚遠!

根據筆者目前所爬梳的資料,發現在昭和13年(1938)9月《臺灣の水利》雜誌中刊載著有關萬里橋圳的消息。原來鹽糖曾提出萬里橋圳變更申請,該申請於昭和13年(1938)7月時取得總督府核准。申請主因是萬里橋溪河床下降及洪水問題導致取水口損壞,雖會社曾於昭和7年(1932)施行改修工事,但連年河床下降、攔河堰被沖毀,取水日益困難。而有關進行根本性的第一期改修工事,是於今取水口上游河川中心開鑿58間(約105公尺)臨時導水路,使其與舊取入口銜接,舊水路則自水門下游626間(約1,138公尺)向下進行9尺挖掘以便導水,並於計畫未來於第一期工事暗渠位置的上游110間(約200公尺)右岸新設進水門,實施暗渠導水路的追加工程。

同年同月,在《臺灣日日新報》卻有另外一篇不同角度的報導,是強調「萬里橋圳」(鹽糖經營)與「林田圳」(鳳林郡林田移民村經營)之間的分水爭議問題!該篇報導說明兩圳水源皆引自萬里橋溪,原已約定好枯水期之取水量,但由於後續萬里橋圳取水口下降而無法取得原既定水量,鹽糖為灌溉需求先提出改修工事計畫一事並獲總督府認可,林田村一方得知消息,深怕改修工事執行後,影響原林田圳灌溉水量而表示反對,更提出陳情書,當局也暫時擱置改修工事,待雙方圓滿解決再交付指令,目前當局進行相關調查欲設法解決問題。

可惜的是,目前未見有關分水爭議的後續解決方案,僅能依上述兩篇史料來進行分析,確定在1930年代後萬里橋圳已遭遇河床下降、進水口損壞等問題而有改修的需求,鹽糖會社也曾向總督府提出改修申請,甚至取得認可,但該計畫因分水問題曾遭林田一側居民反對。

雖目前筆者未查得直接史料,能證實這塊石碑於昭和15年(1940)落款的具體原因,但根據上述資料,昭和13年(1938)鹽糖規劃的改修工事中即有提到未來計畫新設進水門一事,進一步,或許可以推測該石碑是後續改修工事所完成的新進水門或水利設施。

戰後萬里橋圳的消失與重現

根據民國39年(1950)《臺灣之水利問題》所列出的埤圳系統表,可以發現萬里橋圳在日治末期被歸納於和田水利組合之下,後和田與白川水利組合合併入鳳林水利組合中。 戰後於民國35年(1946)將日治時期的花蓮水利組合、鳳林水利組合、玉里水利組合改組為花蓮、鳳林、玉里農田水利協會,又於民國37年(1948)將農田水利協會更名為水利委員會,但仍維持3個水利組織型態。最後於民國45年(1956)年才將3個地區水利委員會合併為臺灣省花蓮農田水利會。

在水利委員會時期,民國43年(1954)《臺灣省各地水利委員會概況》中有關鳳林水利委員會的介紹中提到「該會現有埤圳,計平林、清水、慈鳳、林田、萬里橋……」,並有紀錄民國39年(1950)因颱風洪水使萬里橋圳相關水利設施流失,從而曾進行復舊工程。 由此可知,萬里橋圳曾經為鳳林水利組合及其後來的鳳林水利委員會管轄範圍中。

但於民國45年(1956)整合成臺灣省花蓮農田水利會後,卻已不見萬里橋圳及灌區的相關紀錄。曾服務於花蓮管理處鳳林工作站站長(2012-2021)的唐士超先生推測「水利會成立當時因糖廠無用水需求、大部分灌溉地屬糖廠,萬里橋圳也就不屬於水利會管轄」,因當時萬里橋圳主要為台糖農場糖業灌溉所用(註:戰後由台糖接收鹽糖會社),即使水圳曾納入鳳林水利組合、水利委員會,可能沒有太多會員在內,大部分仍由台糖管控,也因此整合後,就非屬花蓮農田水利會管轄灌區。這同時也能由不同時期的灌區圖資來證實,根據民國45年(1956)繪製的鳳林水利委員會灌溉區域圖中,尚可見萬里橋圳及其灌區;但民國54年(1965)繪製的花蓮農田水利會灌溉區域圖,僅剩萬里溪以北的鳳林灌溉區域。

民國70年代(1980年代)後糖業式微,甘蔗種植需求降低,萬里橋圳或許也因此逐漸被淡忘而消失。民國62年(1973)年次出生的唐士超先生,回憶起小學時期曾在萬里橋進水口處附近玩耍「那時還保有萬里橋圳的水門及水門上游約350公尺的固定式導水渠道護岸(註:U型水泥式溝渠邊牆)。印象最深刻的是小時候常沿著渠道邊牆一路跑跳,往前至攔水點處的萬里溪進水口玩耍,後來河川管理單位整治萬里溪,並興築岸邊堤防及相關設施,萬里橋圳當時因無人看管維護,可能就是在約莫民國95年時,固定式邊牆就這樣被拆除了。民國65年(1976)以前在此居住的人,應該都知道這裡。」

後來堤防旁新增許多農地(新生地),原萬榮地區農民開始有灌溉用水需求,九河局在現今萬榮圳進水口處設置排水口、萬里溪河床上鋪設混凝土異型塊以穩固河床,以利當時管理單位萬榮鄉公所將灌溉水引入供農民使用,該地區直至民國109年(2020)年,在花蓮管理處擴大灌區服務下,針對萬榮鄉萬榮村地區納入76.7公頃,成為現今花蓮管理處鳳林工作站轄下的萬榮圳灌區。

活圳能活現,鳳林地區百年老圳有如林田圳、平林圳及清水圳, 仍鮮活流淌於大地,灌溉大片花蓮土地。然而萬里橋圳石碑的出現,重新喚起我們未曾注意,曾經灌溉大片原野,卻在時代與產業轉換下而煙沒無聞的圳路。如今老圳撥泥見日,乘載著古老的記憶,歷經百年時光,至今仍連結著這塊土地的溪流、圳水、土地和人們。